中世の彩飾写本の作り方をご紹介します。

「中世の写本」とは言っても、時代、地域、流派、用途ごとにかなりのバリエーションがあります。ここでは、中世末期(ルネサンス初期)15世紀末時禱書(じとうしょ)の代表的な作り方をご紹介。 中世の写本作りは、羊皮紙作りはもちろん、筆写、彩色、製本など、工程ごとに違った職人が担当する分担作業です。

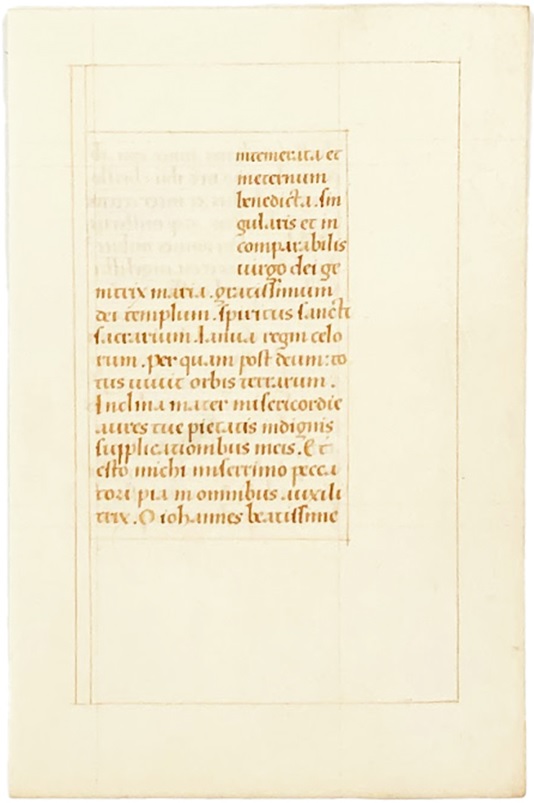

※ 時禱書とは、キリスト教の平信徒が持つお祈りの本。聖人の記念日が書かれた1年のカレンダーから始まり、4福音書からの抜粋、聖母マリアへの祈り、聖母マリアの時課、十字架の時課、聖霊の時課、死者の時課、告解詩篇、そして追悼聖務という各セクションがあります。スタンダードな内容に加え、地域ごとの聖人を祭った記念日や祈りを追加したり、逆にセクションを削除したりしてカスタマイズしたものも作られていました。

羊皮紙の準備

本を作るためにはまず羊皮紙が必要ですが、どのくらい用意すればよいのでしょうか。

羊皮紙は1頭分から採れるA4サイズの枚数は約6枚。A6サイズで400ページの本を作るためには、およそ9頭分の羊皮紙が必要となる計算です。仮に今の値段で1頭分1万5000円とすると、羊皮紙の材料費だけで13万5000円もかかる計算となりますね。

出来上がったばかりの羊皮紙は、動物の形のまま。厚さもまだ本にできるほど薄くはなく、だいたい0.3mm~0.4mmほどです(参考:1000円札は0.1mm)。大型の典礼書や聖歌集などはこのままの厚さで使用しますが、小型本の場合はさらに削って、0.2~0.1mm程度にまで薄くする必要があります。

ただ、羊皮紙を木枠に張ったままで0.1mmレベルに薄くしようとすると、破れたりシワがよったりしますので、木枠から外した状態で軽石などで削って薄くします。薄すぎて裏側の文字が透けてしまうことを防ぐために、白色塗料でコーティングする場合もあります。

中世中期の修道院では修道士たちが自ら処理していたようですが、末期になると羊皮紙屋が「削りサービス」や「研磨サービス」も行っていたとのこと。当時の記録には「羊皮紙代いくら、研磨代いくら・・・」と羊皮紙作成とは別の項目として仕上げの料金を顧客に請求していたとの記述が見られます。

中世ボローニャの羊皮紙屋。カットしたり研磨したり

羊皮紙の仕上げが終わったら、本の見開きサイズに合わせてカットします。多くの場合は書籍商(Stationer)などの仲介業者を介して、写本工房に羊皮紙が届きます。

ただし、羊皮紙の品質はまちまち。均一なものを揃えるのは一苦労だったようです。1456年、ナポリ郊外アニャーノの大修道院長ドン・ミケーレがジョヴァンニ・デ・メディチに宛てた手紙にはこう書いてあります。

「ヨセフスの『ユダヤ戦記』を筆写しているんだけど完成できない。ヴェスパシアーノが送ってきた羊皮紙の束が他のページと合わないから、続ける意欲が湧かない。こんなのに書いたら本全体が台無しになって恥ずかしいったらありゃしないので書きたくないんだよ。」

出典:Melograni, Anna. “Manuscript Materials: Cost and the Market for Parchment in Renaissance Italy”. Trade in Artists’ Materials: Markets and Commerce in Europe to 1700. London: Archetype Publications, 2010: pp.199–219.(筆者訳)

脂が残っていてインクを弾いてしまったり、逆にインクが染み込みすぎたり・・・。天然素材である羊皮紙の宿命ではあります。筆写職人は自らパミス(軽石)の粉で脂を吸収したり、ガムサンダラックという樹脂の粉末を散布してにじみ止めをしたりして適切な表面処理をして調整するのです。

羽ペンの作成

羊皮紙用の筆記具といえば羽ペンですね。羽ペンは、主にガチョウの羽軸を削って作ります。羽根は鳥の右左によってカーブの仕方が違うため、手にフィットさせるため右利き用のペンは鳥の左の翼から、左利き用は右の翼から採るようです。ただ、実質それほど使用感に違いはないと個人的には感じます。

ペン先を作るために、まず砂を90℃程度に熱します。一晩水に浸けた羽根を熱い砂に挿して15分程度おきます。こうすることで、軸が引き締まって硬度が増し、長持ちするのです。それから軸先をナイフで削って万年筆のような形にペン先を作り、中央にインクが流れるように切り込みを入れます。最後に幅やエッジを調整して完成です。小型の時禱書のペン幅を計測してみると、0.8~0.9mmほどに調整して使用している例が多くみられます。

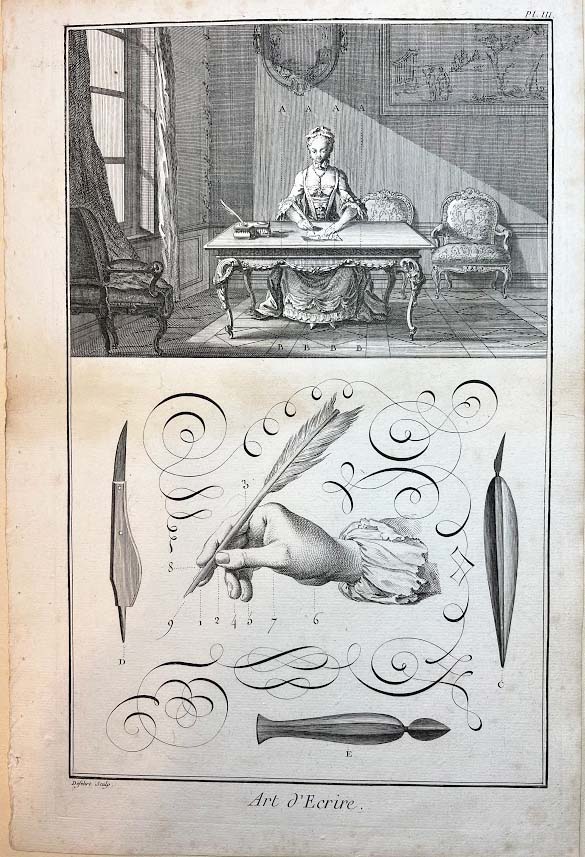

映画などでは優雅に見える羽ペンですが、実際は羽毛部分をバッサリと切って軸を短くしたものが一般的でした。中世の写字職人は角度60度ほどの急な傾斜台を使っていたため、羽毛部分を長く残しておくと顔に当たって邪魔なのです。

短くカットした羽ペン

急角度の傾斜台が使用されなくなるにつれ、羽ペンも次第に羽毛部分を残しておくようになりました。18世紀フランスの書物『百科全書』には、当時使われていた羽ペンの様子が銅版画で残されています。中世と異なり羽毛は残っていますが、先端部分はカットしてあるようですね。

18世紀フランスの羽ペン

インクの調合

インクには、顔料の粉を支持体に付着させる「顔料インク」と、支持体そのものを変色させる「染料インク」があります。羊皮紙に用いられるインクの多くは「没食子インク」、またはその材料から「虫こぶインク」とも呼ばれるもの。これは、羊皮紙を変色させる染料インクでありながら、黒い粒子も生成する「古典インク」と呼ばれる範疇のインクです。

没食子インクの主成分は「タンニン」と「酸化鉄」。タンニンが羊皮紙のコラーゲン線維に化学的に結びつき、鉄分が空気に触れることで黒く発色する性質を持ちます。作りたてのインクは薄めの紫色なのですが、空気に触れるにつれ黒くなるのです。その色は、時が経つにつれて褐色に変色していきます。中世の写本に茶色っぽい文字が多いのは、もともと茶色いインクで書かれたわけではなく、没食子インクが変色した結果なのですね。

中世写本の文字(14世紀パリ)

没食子インクは、植物の「虫こぶ」とよばれるふくらみと、鉄、アラビアゴム、そして防腐用にワインや酢を混ぜて作ります。「虫こぶ」とは、蜂の一種がブナや樫の木などの枝に卵を産みつけた際に、その異物に対してタンニンという成分を分泌し、大きく膨らんだ部分を指します。

虫こぶとその他材料

虫こぶを細かく砕いて、しばらく水に浸し、弱火で煮ます。これによって、虫こぶのタンニン成分が抽出されます。この溶液を濾して、防腐対策として酢やワインを加えます。別のレシピでは、煮ることはせずに長期間雨水(純水)に浸して虫こぶを腐食させてタンニンを抽出する方法もあるようです。

この茶色い溶液に、鉄を加えます。一般的には、「硫酸第一鉄」という物質を用います。焼けた鉄のナイフを入れたり、錆びた釘に硫酸をかけた溶液を用いたこともあったようです。

硫酸第一鉄を虫こぶ溶液に加えると、化学反応で溶液が一瞬にして黒くなる――これが、没食子インクの「黒」。鉄が酸に反応し、黒さびになったのですね。

虫こぶ溶液に鉄を加えると黒く変色

ただし、このままでは水っぽすぎて書けないので、アラアビアゴムを適量混ぜて粘度を調整します。

文字の筆写

羊皮紙、インク、羽ペンの準備が整ったら、いよいよ筆写に入ります・・・が、その前に、ガイドラインを引かなければなりません。まっさらな羊皮紙に勢いで文字を書くのではなく、筆写の前に入念にレイアウトを決め、パソコンのレイアウトソフトで表示されるような厳格なガイドラインを全ページに書き入れてから筆写をしたのです。下の画像は、文字や装飾を入れる前で止まってしまった写本です。事前にレイアウトがしっかり決められていることがわかりますね。

さて、ようやく筆写作業に入ります。時禱書などの内容はほぼ決まっていますので、筆写職人は「タネ本」を見ながら写していきます。「写本」と呼ばれる所以ですね。内容は地域や注文主の好みによってカスタマイズされる場合があります。

時禱書の文字数は、カスタマイズの度合いにより左右されます。おおよそ14万文字前後のものの場合、単純に1文字1秒のスピードで1日4時間筆写すると、計算上は完成までに10日ほどかかることになります。ただし、人間ですので疲れたり、失敗して修正したり、羽ペンを削り直したりする時間も加えるともう少し時間はかかったことでしょう。一冊を複数の職人が分業で書き上げる場合も多く、効率的に写本制作が進められていました。

現代だとものを書くときは机にそのまま紙を置いて書きますが、中世ヨーロッパでは前述のとおり傾斜角45~60度ほどの急な傾斜台を使ってました。首の疲れを最小限に抑えるとともに、羽ペンからインクが垂れても直接羊皮紙に落ちないようにしたのです。

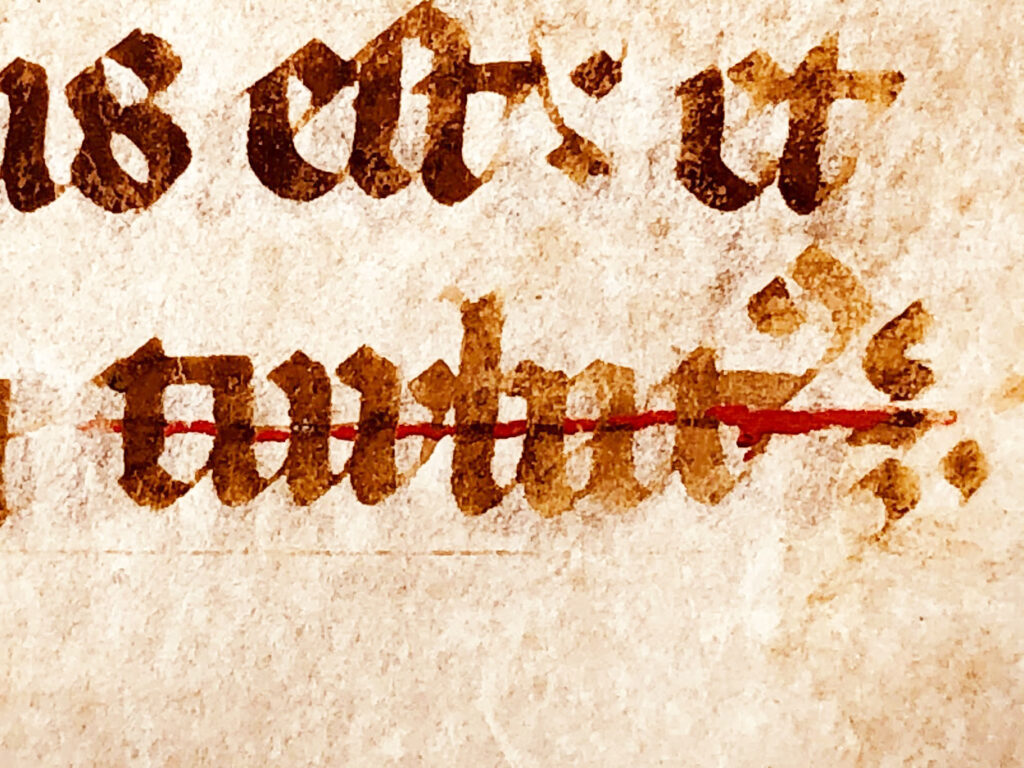

中世末期には、かなり角張ったゴシック文字が使われています。文字間も詰められ、複数文字が結合した特殊文字や省略語が多く、アルファベットでありながら現代の私たちには読むことが難しい文字です。

羊皮紙に書き間違いをした場合は、インクが乾いた後にナイフで削ることによって比較的きれいに消えます。間違いをただ単に赤い取り消し線で消すだけの修正方法もありました。

金箔貼り(ギルディング)

彩飾写本の一番の魅力は、なんと言ってもまばゆい金箔でしょう。英語では彩飾写本のことを「Illuminated manuscript」(直訳で「照らされた手書き本」)と言います。ページをめくるたびに金が輝く様子はなんとも優雅で贅沢ですね。

金箔が眩いイニシャル

とりわけ中世末期に作られた写本では、金箔部分が少し盛り上がっているのが特徴。本物の金塊のような立体感により様々な方向からの光を反射、より一層の輝きが生まれます。

金箔を貼るには、まずこの下地作りから。下地は「ジェッソ」と呼ばれるもので、以下の材料を混ぜて作ります。

鉛白、石膏、魚ニカワ(チョウザメの浮き袋)またはうさぎニカワ、砂糖または蜂蜜、アルメニアンボーロ(赤土)

15世紀イタリアの画家チェニーノ・チェンニーニは、羊皮紙の切れ端を煮てつくる「羊皮紙ニカワ」でジェッソを作ると書いています。

金箔を貼りたい箇所にジェッソを羽ペンでたっぷりと塗り、そのまま3日ほど乾燥させます。乾燥したらメノウ棒で磨きます。赤土を混ぜるかどうか、またその比率は地域によって異なるようです。クリストファー・デ・ハメル博士の著書「Scribes and Illuminators」によると、ドイツとフランドルは茶色に近いくらい混ぜ、イタリアはピンク、フランスはほとんど混ぜずに真白という傾向があるとのこと。確かにこれまで実際に見たことのあるフランスの写本のジェッソは全て白色でした。ただ、大英図書館で見たイタリアの写本は茶色に近い色でしたので、あくまでも「傾向」なのでしょう。ジェッソの色は、金箔の見た目に微妙に影響します。また金箔が剥がれたときに赤っぽい方が目立たないという意味合いもあります。

金箔が剥がれて白い土台が見えるフランスの写本

金箔を貼るには、まずジェッソに温かい息を吐きかけて湿り気を与えます。ガラスを曇らせる要領ですね。そうすることで、乾燥状態にあったニカワの接着力が復活するのです。湿らせたジェッソに金箔を置いて布で抑えて固着させます。余分な金箔を筆で落とし、金箔を動物の牙やメノウ棒で研磨して鏡面仕上げとします。

彩色

チューブ絵具が無い中世において、彩色は絵具自体の調製から。岩を砕いた粉末や金属などの顔料の他、植物や動物由来の染料も用いられました。

<顔料・染料の例> ・赤: 赤土、鉛丹、辰砂、スオウ、カイガラムシ ・青: ラピスラズリ、アズライト、大青 ・緑: マラカイト、テールベルト、緑青、サップグリーン ・黄: オーピメント、スティルドグランなど…

顔料は、赤土やテールベルトなど原料となる土を単純に砕いて細かくするだけのものもありますが、ラピスラズリや鉛丹のように、抽出作業や加熱処理を要するものもあります。写本に使われている色について詳しくは、「彩飾写本の色」のページをご覧ください。

顔料を羊皮紙に固着させるためのバインダーとして、写本には主に卵白が用いられました。卵から卵白のみを取り出し、泡立ててメレンゲ状にします。一晩置いて泡を落ち着かせた液体に顔料を溶いて使用します。粒子が粗い青などの顔料は、固着力の強い樹脂が用いられる場合もありました。羊皮紙を煮て作るニカワを使うこともあったようです。

色は一般的に金箔を貼った後で塗布します。これは、彩色後に金箔を貼ると様々な不具合があるから。せっかくきれいに彩色した部分に金箔が貼りついてしまうと塗り直しになってしまいますよね。また金箔を磨く際にメノウ棒が彩色部分に当たってしまうと不必要なツヤが出たり、場合によっては色が剥げてしまうことにも。金箔を先に貼っておくことで、金箔がはみ出てしまった部分を絵具で補正し、エッジがシャープになるメリットもあるのです。

このようにして、装飾イニシャルの他に、欄外装飾、行の隙間を埋める「ラインフィラー」と呼ばれる飾り、そしてミニアチュール(細密画)を描き入れます。

欄外装飾には、アカンサスという植物のモチーフが多く使われました。上の写本で青と金で描かれている唐草模様のような植物です。

装飾はとても華やかですが、実際に描き入れていく作業はとても地道で根気のいる作業。数ページならまだしも、数百ページともなると、気が遠くなるような仕事です。

製本

装飾ができて完了ではありません。すべてのページをまとめて本の形に綴じる製本工程が待っています。

本は、中世でも現代でも「折丁(おりちょう)」の単位でまとまっています。中世では、16ページ(8枚)でひとつの折丁となっていることが一般的。

この折丁をまとめる際に、間違った順番で重ねてしまったら大変です。正しい順番に並べられるように、折丁の最終ページ最下部には「次の折丁はどの言葉からはじまるか」を示す「キャッチワード」が書かれます。

古い西洋書籍を見ると、背の部分が凸凹となっていて結構ゴツいですよね。これは、おもて表紙とうら表紙をつなぐ革ヒモによるもの。製本用のかがり台に折丁を置き、この革ヒモに糸で縫い付けて、折丁を一体化します。

製本のかがり台

表紙には、1センチほどの厚手の木の板が使われていました。板に革ヒモを通す穴を開け、革ヒモを通して表紙と本文用紙を結合します。

表紙板にレザーを貼り付けて装飾を施します。中世の装丁は金箔は使わずに、レザーに熱した刻印を押し付ける空押しが主流でした。 羊皮紙は湿度変化により反ったりうねったりして本が開き気味になってしまうため、本を閉じた状態で保つ留め金やベルトを表紙に取り付けます。

ゴシック製本のカットモデル

時禱書の推定金額

中世において、このような時禱書を写本工房に注文して制作するにはどのくらいの金額だったのでしょうか。あくまでもざっくりとした推定ですが、それほど装飾に凝っていない質素なはがきサイズ程度の写本を作ることを想定し、現代の金額にするとこのくらいでは?という金額を算出してみました。

・ 羊皮紙12頭分:120,000円

・ 筆写(365枚@2000円):730,000円

・ イニシャル装飾(一式):50,000円

・ 細密画(大)8点(@20,000円):160,000円

・ ボーダー装飾全ページ(@1,000円):360,000円

・ 製本(一式):50,000円

・ その他材料など:50,000円

・ プロジェクト管理費5%:76,000円

・ 合計:1,596,000円

あくまでも仮定の基づくざっくりとした推定ですが、おおよその価格感はお分かりいただけるかと思います。今では数百円で本がいつでも手に入りますが、中世の「本」というのは車一台分の価値観だったのですね。質素な本は軽自動車、豪華本はフェラーリと匹敵する感覚でしょうか。

以上15世紀時禱書の作り方の一例をご紹介しました。このようにして作られた実際の写本は「写本コレクション」で紹介しています。

このような方法、素材で当工房にて作成した写本細密画作品を以下ページにて販売しています。